24.01.2025

Tagi - Reportage

Man muss die Hintergründe und Wurzeln kennen!

Tagesanzeiger, 24.01.2025/28.01.2025

Autorin: Alexandra Aregger

Fotografin: Rahel Zuber

Online-Artikel Printversion per PDF

«Ich werde oft gefragt:

‹Was? Wie kannst du nur an eine Mädchenschule gehen?›»

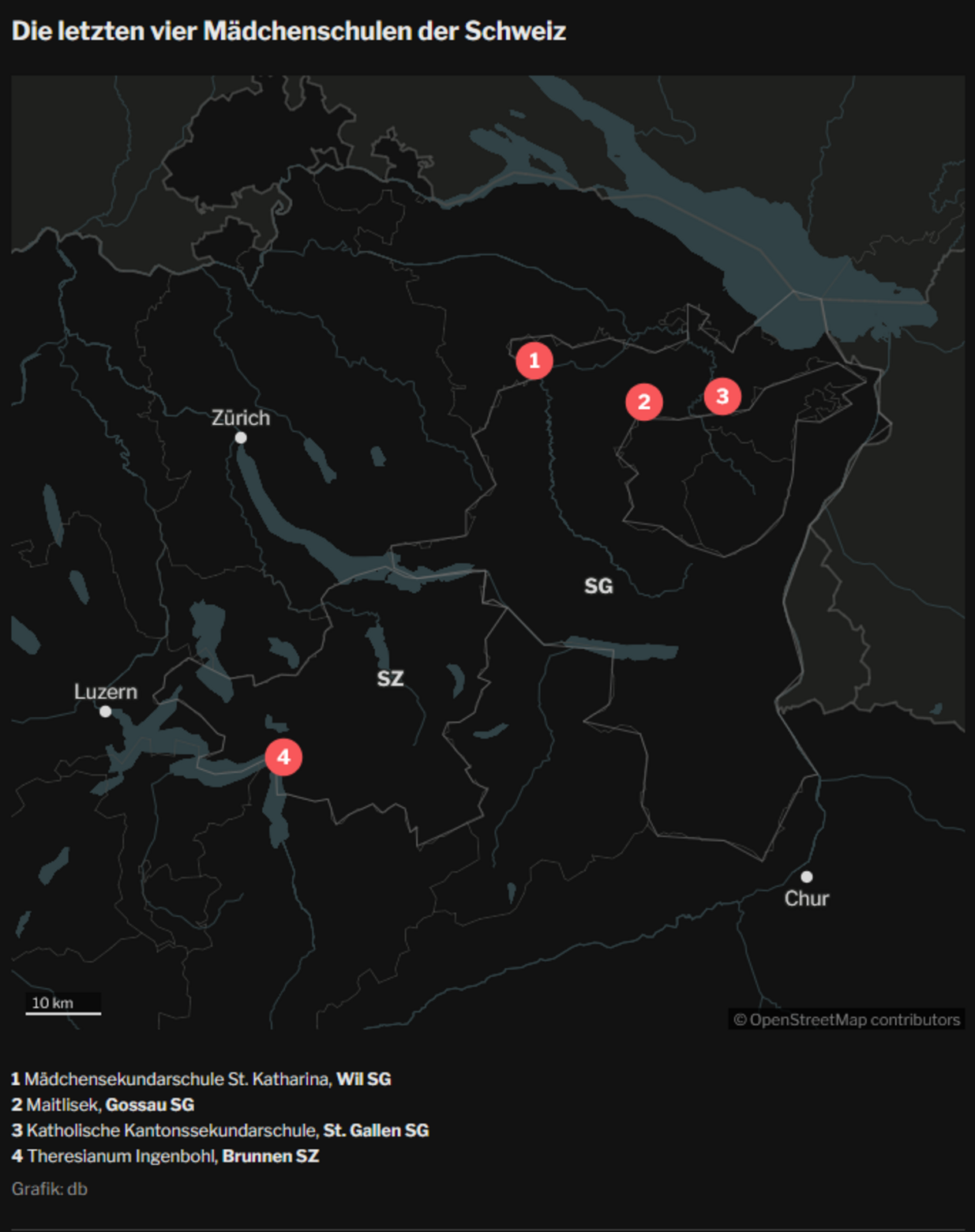

Das Bundesgericht stuft die Kathi in Wil SG als diskriminierend ein. Sind Mädchenschulen damit passé? Das Beispiel des Theresianum in Schwyz zeigt: nicht unbedingt.

- In der Schweiz gibt es nur noch vier Mädchenschulen.

- Jüngst entschied das Bundesgericht im Fall der Kathi Wil, diese sei diskriminierend.

- Unabhängig davon hat das Theresianum Ingenbohl entschieden, ab Sommer auch Buben ans Gymnasium zuzulassen, nicht aber an die Sekundarschule.

«Manche sagen: Eure Schule sieht aus wie Hogwarts in Harry Potter!» Elvira Fässler muss lachen, wenn sie davon erzählt. Dann fügt sie an: «Hat schon etwas, oder?»

Wer in Brunnen im Kanton Schwyz aus dem Zug steigt, muss nicht einmal auf die Zehenspitzen stehen, um das «Theri» zu sehen. So nennen die Einheimischen das Theresianum Ingenbohl, eine der letzten vier Mädchenschulen der Schweiz, beheimatet in einem mächtigen Jugendstilbau aus dem 19. Jahrhundert, neben dem Kloster Ingenbohl.

Das Theri liegt hoch oben auf dem Klosterhügel, im Hintergrund ragen die beiden Mythen in die Höhe. Eine episch lange Treppe mit leuchtend gelbem Geländer führt hoch zur Schule.

Fässler ist hier selbst zur Schule gegangen, heute leitet sie die Sekundarschule. In den Schulzimmern: ausschliesslich Mädchen. Genauso im dazugehörigen Gymnasium. Einzig an der Fachmittelschule, die es am Theri ebenfalls gibt, sind Buben zugelassen. Ansonsten: Girls only.

Aber nicht mehr lange. Denn am Theri ist man mit ähnlichen Fragen konfrontiert wie am Kathi in Wil SG.

Grafik: db

Gegen Diskriminierungsverbot und Glaubensfreiheit

Die Mädchensekundarschule St. Katharina ist seit Jahren Gegenstand eines wüsten Streits. Er handelt davon, wie heute eine zeitgenössische Schule auszusehen habe und wie mit religiösen Einflüssen umgegangen werden soll. Am letzten Freitag fällte das Bundesgericht ein klares Verdikt: Die renommierte Schule verstosse gegen das Diskriminierungsverbot (weil keine Buben zugelassen sind) und die Glaubensfreiheit (weil sie zu stark katholisch orientiert ist).

Pamm. Ein Paukenschlag. Er signalisiert, dass Mädchenschulen per se diskriminierend sind – und ein Relikt aus alten Zeiten.

Doch wer sich in den hohen Gängen des Theri in Ingenbohl bewegt, erhält ein anderes Bild.

«Höhere Töchterschulen» im 19. Jahrhundert

Um das Modell Mädchenschule zu verstehen, muss man zurück ins 19. Jahrhundert. Eine Zeit, in der Mädchen kaum schulisch gefördert wurden. Im Tessin etwa ging in den 1830er-Jahren nur jedes siebte Mädchen zur Schule. Eine allgemeine Schulpflicht sollte sich erst noch durchsetzen.

Also gründeten vor allem Klostergemeinschaften Schulen wie das Theri. Ab 1860 wurden in einem Seitenflügel des Klosters Ingenbohl zuerst Primarlehrerinnen ausgebildet. Dann Kindergärtnerinnen, Haushalts- und Handwerklehrerinnen. Zudem bot man eine «Höhere Töchterschule» an. So nannte man damals die Schulen für Mädchen aus gehobenen Schichten.

Bild oben (Rahel Zuber): Westeingang des Theresianums

«Das Theri war und ist bis heute eine fortschrittliche und progressive Schule», sagt Fässler und lässt sich in einem modern eingerichteten Studienraum in einen grauen Sessel fallen. Hier erinnert nichts mehr an die alten Klosterzeiten (und auch nicht an Hogwarts) – abgesehen vom Kruzifix an der Wand.

«Faktisch sind Frauen heute in vielen Bereichen noch immer nicht gleichgestellt. Und nun werden Institutionen, die jahrelang Pionierarbeit bei der Förderung von Frauen geleistet haben, als diskriminierend betrachtet.» Fässler findet das fragwürdig. Und listet prominente Abgängerinnen von Mädchenschulen auf: Bundesrätin Karin Keller-Sutter (Kathi), Alt-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey (Theri) oder die damals erste Schweizer Bundeskanzlerin Annemarie Huber-Hotz (ebenfalls Theri).

«Und die ehemalige Chefanklägerin Carla del Ponte», ergänzt Christine Durrer, die neben Fässler hingesessen ist. Sie ist die Rektorin des Theri. «Hier in Schwyz ist unsere Schule eine Institution und wird kaum infrage gestellt.» Anders sei das in Zürich. «Wir waren letztes Jahr mit einem Stand an der Zürcher Bildungsmesse, da sind die Leute teils stehen geblieben und haben gesagt: ‹Boah, das ist aber diskriminierend.› Da mussten wir schon gut erklären, wer wir sind und was wir tun.»

Ab Sommer sind auch Buben im Theri-Gymi

Ans Theri gehen rund 240 Schülerinnen und Schüler, rund 30 wohnen im hauseigenen Internat. Sie ist eine Privatschule, die von einer eigens dafür gegründeten Stiftung getragen wird, jedoch mit kantonalem Auftrag für den Mittelschulbereich. So werden Gymnasiastinnen für die eidgenössisch anerkannte Matura ausgebildet – auf Wunsch zweisprachig. Die Sekundarschule zahlen die Schülerinnen (respektive deren Eltern) vollumfänglich selber. Kosten pro Schuljahr: 33’000 Franken.

Bild oben (Rahel Zuber): Christine Durrer-Gläsle, die Rektorin der Schule, im Hintergrund der Lichthof (Lombardische Halle)

Das ist – je nach Optik – der grosse Trumpf des Theri. Denn deswegen ist die Schule nicht vom Bundesgerichtsentscheid betroffen. Zwar ist auch das Kathi Wil eine Privatschule, doch diese wird von der Stadt mit subventioniert. Ein entscheidendes Element im Urteil.

Und für das Theri entscheidend, weil es die Sekundarschule weiterhin nur für Mädchen offenhalten will. Ans Gymnasium werden ab Sommer hingegen ohnehin Buben zugelassen. Das hat das Theri vor rund einem Monat bekannt gegeben. Klingt nach weiser Voraussicht, ist aber «purer Zufall», sagt Durrer. «Oder ein Zeichen, dass wir dem Zeitgeist folgen.» Vom anstehenden Bundesgerichtsurteil habe man schlicht nicht gewusst. Vielmehr müssen die Gymnasien gerade ohnehin eine Maturitätsreform umsetzen – also hat man das Momentum genutzt.

«Uns fehlen die Jungs nicht».

Bei der Sekundarschule bleibt alles beim Alten. Erstens: Die Nachfrage ist immer noch genug gross. Zweitens: Die meisten Schülerinnen stammen aus Elternhäusern, die die Ganztagesbetreuung im Internat suchen. Und drittens, so Elvira Fässler: «Weil es Mädchen in diesem Alter schätzen, unter sich zu sein. Sie erleben die Buben im Sek-Alter als noch unreifer, kindischer, was sie im Unterricht stört.» Viele der Mädchen waren vorher in der regulären Schule, wo einige von ihnen Mobbing-Erfahrungen gemacht haben. Oder sie haben eine ADHS-Diagnose und gingen deswegen – oder auch sonst – an grösseren Schulen mit 24 Kindern in einer Klasse unter.

Bild oben (Rahel Zuber): Die Leiterin der Mädchen-Sek, Elvira Fässler im Gespäch mit Lehrer Martin Bokonon

Dazu zählt sich auch die 14-jährige Anna Lipke. «Ich fühlte mich an der Sek in meinem Dorf unwohl und von den Lehrern zu wenig berücksichtigt, meine Noten wurden immer schlechter.» Also schlugen ihre Eltern einen Wechsel ans Theri vor. «Hier geht es mir besser, ich bin wieder motiviert zum Lernen.» Ähnlich erging es Sophie Matzenbacher, 15 Jahre alt, in derselben Klasse wie Lipke. «Ich werde oft gefragt: ‹Was? Wie kannst du nur an eine Mädchenschule gehen? Ist das nicht voll langweilig?›» Sie sage dann jeweils: «Komm mal einen Tag lang zu uns, hier ist es nie langweilig.»

Das Lernumfeld sei ein anderes, sagt auch die 18-jährige Christina Gresch. Sie wechselte von einer öffentlichen Sekundarschule ans Theri und geht heute dort ins Gymi. «Ich bin offener geworden und getraue mich nun eher, im Unterricht etwas zu sagen.» Auch könnten die Mädchen unter sich offener über Dinge sprechen, «über die Pubertät, Menstruation und so weiter». Und, was ihr auffiel: «Es schminken sich viel weniger Schülerinnen.»

Bild oben (Rahel Zuber): Christina Gresch

Die Öffnung für Jungs sei unter den Schülerinnen dennoch positiv aufgenommen worden, findet Gresch. «Die meisten sind eigentlich nicht hierhergekommen, weil es nur Mädchen hat. Dann haben wir aber gemerkt: Uns fehlen die Jungs nicht.»

Entscheidend findet sie, dass die Klassen kleiner sind. Auf Sekundarstufe bestehen sie aus maximal zwölf Mädchen. Auch setzt man am Theri stark auf Eigeninitiative. Die Schulzimmer erinnern an Co-Working-Büros, die Tische sind in Form von kleinen Inseln gruppiert, jede Schülerin hat ihren eigenen Platz. Unterrichtsmaterial holen sie sich im «Baumarkt» – ein Zimmer voller Schulutensilien.

So modern das klingt, der katholische Touch haftet dem Theri bis heute etwas an. Nur schon aufgrund der Räumlichkeiten und der vielen Kruzifixe. Rektorin Durrer hingegen sagt, die katholische Prägung sei zwar noch sichtbar, jedoch würden im Unterricht alle grossen Religionen gleichermassen thematisiert. Zudem gingen Lernende diverser Religionen ans Theri. Im Gegensatz zum Kathi gibt es am Theri auch keine Wallfahrten oder Assisiwochen.

Je mehr Mädchen in der Klasse, desto höher ihr späterer Lohn

Die Zahl der Mädchenschule hat in den vergangenen Jahren stetig abgenommen. Das ist insofern überraschend, als neuere Studien zeigen, dass sich getrennter Unterricht in den Mint-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) positiv auf Mädchen auswirkt. Sie trauen sich mehr zu, wenn keine Jungs da sind.

Das hat sogar volkswirtschaftliche Vorteile, kam eine Studie der Universität Basel und der englischen Universität Durham letztes Jahr zum Schluss. Je mehr Mädchen in einer Klasse, desto höher der spätere Lohn für Frauen, so das Fazit. Und entsprechend kleiner der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen. Denn die Mädchen in weiblich dominierten Klassen haben gemäss Studie bessere Noten und arbeiten häufiger in Berufen, die männlich dominiert sind.

Bild oben (Rahel Zuber): Die Lounge der Mädchen-Sek

Doch in der Pädagogik hat sich der Grundsatz der Koedukation durchgesetzt, dem gemischtgeschlechtlichen Unterricht. Damit begründete auch das Bundesgericht sein Urteil zur Kathi. Zudem argumentiert man in den Erziehungswissenschaften auch häufig, dass es in der Schule auch um soziale Kompetenzen gehe, die Buben und Mädchen miteinander erlernen.

Ein Argument, das die Schulleiterinnen des Theri in Ingenbohl hinterfragen. «Die Mädchen gehen ja nicht rund um die Uhr zur Schule», sagt Elvira Fässler.

Tant pis. Im Sommer kommen ja ohnehin die Buben ans Gymnasium des Theri. Und bis dahin, sagt Schülerin Christina Gresch, «sehe ich also genug Buben in meiner Freizeit».

Link zum Online-Artikel

Tagesanzeiger 24.01.2025

Tagesanzeiger Printartikel 28.01.2025

Autorin: Alexandra Aregger

Fotografin: Rahel Zuber